[st-mybox title=”はてな” webicon=”st-svg-question-circle” color=”#03A9F4″ bordercolor=”#B3E5FC” bgcolor=”#E1F5FE” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 院試の数学で使うべき問題集がわからない。

- 院試の数学はどうやって勉強すればいいの?

[/st-mybox]

こういった悩みにお答えします。

目次

本記事の内容

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 院試数学で必要な問題集はこれだけ

- 院試は基礎的な問題しか出ない!?

- マセマで対策可能な大学院とそうじゃない大学院

- 東大・京大数学には、演習大学院入試問題を活用しよう!

- 院試で出やすい数学の分野

- マセマで一通り勉強した後は、過去問で演習するのが院試成功への道

[/st-mybox]

本記事の信頼性

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

この記事を書いている僕は、旧帝国大学の大学院入試で外部生ながら500点満点中451点(9割以上)を取った現役京大院生です。

また、過去20年分以上の過去問を分析し対策と傾向を研究しました。

その経験をもとに、院試の数学はどのように勉強すれば良いか。どういった問題集を使えば良いかなどを実体験をもとにして執筆しました。

[/st-mybox]

ここでちょっと宣伝です

僕自身が、関関同立GPA1点台から京都大学大学院に合格した方法をもとに懇切丁寧に執筆した有料記事(29800円)を公開しました。

ブログだけでは語れなかった『大学院入試攻略の決定版』をまとめ上げました。

[st-kaiwa1]返金保証ありです。[/st-kaiwa1]

興味のある方は是非、下記のnoteをご覧ください。

院試数学で必要な問題集はこれだけ

まず、結論から言うと、多くの大学院入試の数学を解くために、必要な数学レベルは、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

マセマをだけで補うことができます。

[/st-mybox]

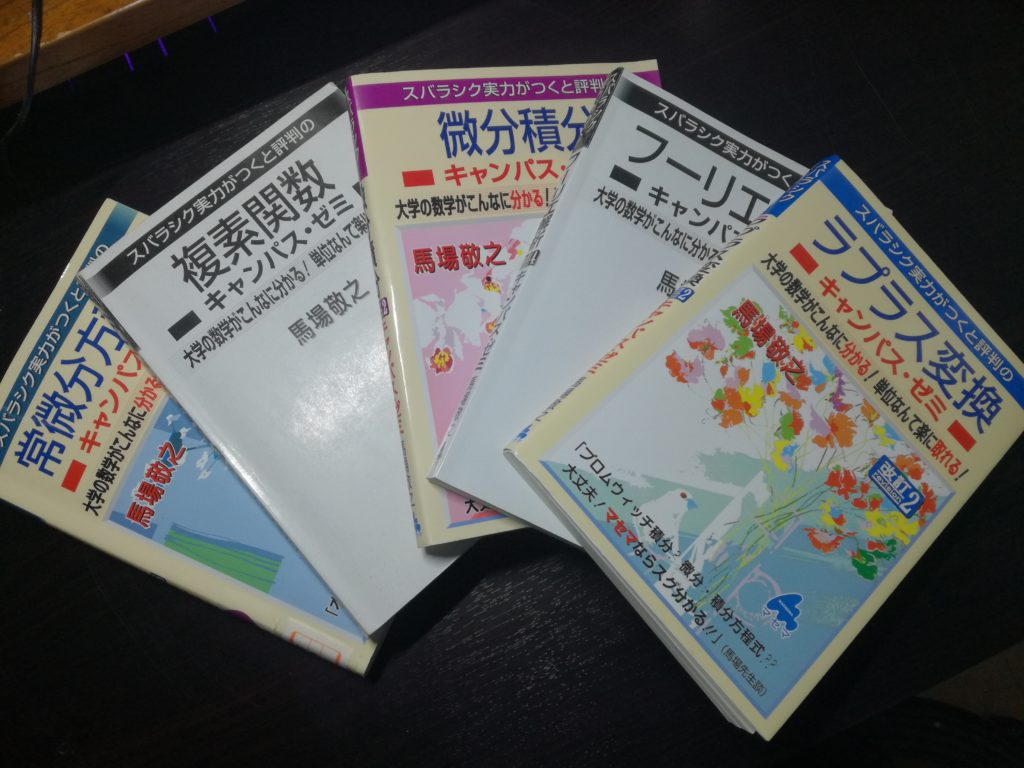

[st-kaiwa1]マセマとは、馬場敬之著の大学数学キャンパス・ゼミシリーズの総称のことです。[/st-kaiwa1]

大学院入試というのは、大学入試と違って、ほとんどの人が合格します。

ですから、基本的な問題をしっかりと取ることができ、他の受験生と同じような点数を取ることができれば受かるということです。

また、大学によっても違いはありますが、マセマで扱っている内容以上の難易度の問題を出題する大学院は極めて少ないです。

そのため、マセマのような基礎的な問題集でしっかりと対策しておけば、難なく高得点を取ることができます。

[st-kaiwa1]東大や京大のトップ層とは戦わなくて大丈夫です。[/st-kaiwa1]

院試は基礎的な問題しか出ない!?

[st-kaiwa1]大学院入試の目的ってなんでしょうか。[/st-kaiwa1]

大学入試だと倍率が2倍や3倍、私立だと5倍くらいの倍率の学部もあると思います。

ですので、大学入試はどちらかと言うと落とすための試験かもしれません。

しかし、大学院入試は倍率が1倍近い大学が多く、ほとんどの人が受かります.

また、大学入試と違って、半年前とか3ヶ月前とかから勉強する人が多いです。

ですから院試はどちらかと言うと受からせるための試験なんですね。

その受からすための試験に東大生しか解けないような難易度の問題が出るかというとほぼ出ません。

そんな難しい問題を出してしまうとほとんどの人が解けないからです。

そのため多くの大学院入試では、比較的易しい問題が出題されます。

ですから、難しい問題集に頭を抱えるよりも、わかりやすく易しめの問題が多いマセマでも十分対応することができるというわけです。

[st-mybox title=”ポイント” webicon=”st-svg-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・大学入試は落とすための試験

・大学院入試は受からすための試験

[/st-mybox]

マセマで対策可能な大学院とそうじゃない大学院

ここで、マセマで対策可能な大学院と他に対策が必要な大学院について、僕の独断で分別しました。

マセマで対策可能な大学院

まず、マセマで対策可能な大学院は、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 地方旧帝大

- 東工大

- 難関私立大

[/st-mybox]

上記の通りです。

つまり、東大と京大以外の大学院は、マセマで十分に対応できます。

その根拠としては、東工大や地方旧帝大の大学院入試の過去問を見ていただけるとわかります。

旧帝大のネット上にアップされている過去問を見ていただけるとわかりますが、多くの大学の場合、専門科目に比べ数学の問題の難易度が低くなっています。

これは、おそらく、大学院での研究に必要な知識は、数学よりも専門科目の知識の方が大きいというのが理由の一つであると考えられます。

ですから、例え東工大であろうと旧帝大であろうと、大学院入試の数学の問題は十分マセマで’対応することができるわけです。

マセマだけでは不十分な大学院

ここまで、僕は大学院入試はマセマで十分です。という話をしてきましたが、そうではない大学院が二つだけあります。

それは、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 東大大学院

- 京大大学院

[/st-mybox]

この2校になります。

この2校は言わずと知れた日本トップ2の大学になりますが、大学院入試の難易度は、他大と比べ一段階上がります。

まず、東大に関しては、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

外部受験生が非常に多いため、内部生でも大学院入試を突破することは難しい

[/st-mybox]

と言われています。

ですから、問題の難易度も他の大学院と比べると高めに設定しているので、マセマだけでは対策不十分と言えます。

また、京大に関しては、東大と比べて、外部受験生は少ないのですが院試自体が閉鎖的で、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

過去問の難易度が京大生に合わせて作られています。

[/st-mybox]

そのため、難易度も他の旧帝大や東工大と比べて高めですから、マセマだけでは不十分になります。

東大・京大志望の人はその大学の教科書や講義ノートを活用しよう。

東大・京大志望の人は、マセマと過去問に加えて、東大や京大の学部で使われている教科書や講義ノートを活用することをオススメします。

私自身、院試の過去問を研究していて感じたことは、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

大学院試験は内部生を受からすための試験である

[/st-mybox]

ということです。

大学の研究室は、学部時代の研究と大学院の研究を一貫して行うことが多いです。

そのため、大学の教授からすると内部生を優遇したいと思うことはわからなくはないと思います。

ですが、院試の点数が低い内部生を合格にすることはできません。

ですから、院試の問題というのは、内部生に有利に働くように作られていることが多いです。

つまり、学部時代の講義でといた内容の類似問題が出題されることが多いということです。

ですから、市販の参考書だけでなく行きたい大学院の学部の講義で使われていた教科書や講義プリントなどを研究室訪問を行った時にリサーチするということがおすすめです。

[st-kaiwa1]僕は、研究室訪問をした時に院生から講義ノートをがっつりともらうことができました。[/st-kaiwa1]

こんなことは、めったにないかもしれませんが、院試で活用した教科書などは教えてもらえることが多いので、聞いてみることをオススメします。

東大・京大数学には、演習大学院入試問題を活用しよう!

東大・京大の大学院受験生は、マセマに加えて、『演習大学院入試問題』も解くことをオススメします。

この問題集の何が良いかというと、旧帝大の過去問の難問だけで構成されているということです。

自分が受ける大学院の過去問を解いた後、『演習大学院入試問題』でその類題も解くことがオススメです。

大学院入試も入試問題ですから、全く同じ問題が出題されることはありません。

しかし、その類題は出題される可能性は非常に高いです。

ですから、こういった問題集を使うことで、過去問+αで知識を深めることで合格に近づきます。

また、院試の勉強であるあるなのが過去問の解答を作ることができないということです。

しかし、この問題集は、院試の過去問だけで構成されている問題集であるため、

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 過去問

- 過去問の解答

[/st-mybox]

この二つがたった3000円で手に入れることができます。

もちろん、自分と同じ大学院の同じ専攻の過去問を手に入れることはできませんが、院試で頻出の単元を網羅することができます。

また、この問題集は、100問以上の問題が掲載されているため、自分が受ける大学院の過去問を自作するときも非常に活用することができます。

[st-kaiwa1]僕自身、この問題集を使って過去問の解答を作っていました。[/st-kaiwa1]

この問題集は、大学院入試問題集って書いてるんですがほとんどが東大の問題ですので、東大の過去問演習みたいな感じで取り組めるため、東大の大学院を考えている人は、マセマを一通りやった後この問題集をすることをオススメします。

院試で出やすい数学の分野

旧帝大である3校の大学院試験の問題をそれぞれ10年分ほど研究した経験から独断と偏見で院試で頻出な数学分野をランキングしました。

[st-rank rankno=”1″ bgcolor=”” color=”#000″ bordercolor=”#ccc” radius=”” star=””]1位 微積分[/st-rank]

[st-rank rankno=”2″ bgcolor=”” color=”#000″ bordercolor=”#ccc” radius=”” star=””]2位 微分方程式[/st-rank]

[st-rank rankno=”3″ bgcolor=”” color=”#000″ bordercolor=”#ccc” radius=”” star=””]3位 複素解析[/st-rank]

[st-rank rankno=”4″ bgcolor=”” color=”#000″ bordercolor=”#ccc” radius=”” star=””]4位 ラプラス変換orフーリエ変換[/st-rank]

微分積分

微分積分は、大学1年の時にほぼ全ての理系大学生が履修しますので、院試でも頻出の分野になります。

また、難易度も比較的高い傾向にありますマセマの微分積分の演習の方もやっておきましょう。

微分方程式

微分方程式は大学院入試の数学でほぼ出題されている頻出の分野です。

しかし、難易度は高くない問題も多くマセマの常微分方程式で十分に対応することができます。

マセマの常微分方程式では演算子と級数解法について書かれていますが、ほとんどの院試では使わない分野ですのでやらなくても大丈夫です。

また、マセマは、常微分方程式と偏微分方程式の2冊あるので、自分が受ける院試の過去問で頻出分野を選んでから取り組むことをおすすめします。

複素関数

複素関数も、院試の数学で頻出の分野で、こちらも難易度はそこまで高くないためマセマの複素関数で十分に対応することができます。

フーリエ解析・ラプラス変換

フーリエ変換とラプラス変換は、両方出題されることは少なく、どっちか一つが出題されることが多いですが、割と難しめな問題も出ることが多いのでしっかりと学習しておきましょう。

マセマで一通り勉強した後は、過去問で演習するのが院試成功への道

マセマを一通りやったし、数学は完璧だと思ってそのまま院試を迎えて撃沈してしまう人がいますが、やっぱり一番の演習は自分が受ける大学院の過去問です。

院試は高校入試や大学入試と違って大学院によって問題の傾向って様々なんですよね。

問題は似てるんだけど、解かせ方が違ったり、全く違う分野の問題が出たりと、大学院によって特色は様々ですので、自分が受ける大学院の過去問を研究してそれにあったマセマの問題を解いて理解を深めて、その後過去問をひたすら解きまくるというのが合格への一番の近道です。

みなさんの大学院入試の成功を心から願っています。