[st-mybox title=”はてな” webicon=”st-svg-question-circle” color=”#03A9F4″ bordercolor=”#B3E5FC” bgcolor=”#E1F5FE” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 東工大の大学院に進学したいけど難易度はどれくらい

- どんな問題集を使ったら良い?

[/st-mybox]

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

このブログを書いている僕は、現在大学3年の理系大学生です。

学歴ロンダリングを目指して、大学院説明会や、大学の先輩へのインタビューによってどういった大学院、専攻が良いのかを調べまくりました。

その経験をもとに、これから外部の大学院に進学したいと思う人にとってその情報を惜しみなく暴露したいと思います。

[/st-mybox]

今年の5月に東京工業大学のすずかけ台キャンパスに電気電子系の大学院説明会に行ってきました。

僕は同志社大学の電気工学科に所属しているのですが、東工大の説明会に行ってきて内部事情とかも聞いてきたので参考にしていただけたらなと思います。

目次

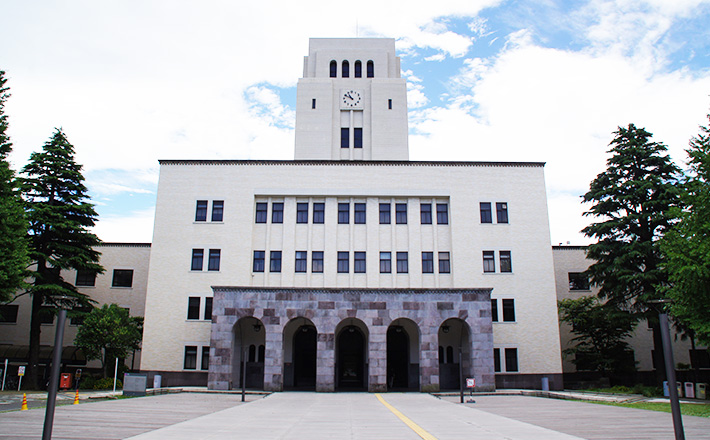

東工大の大学院

東工大と言えば、言わずと知れた日本屈指の名門大学ですよね。

世間のイメージでは、東工大に行ける人なんて化け物級に賢いとかいうイメージを持っている人も少なくないのではないのでしょうか。

学部で東工大に入学するのは確かに難しいですが、大学院として考えるとそうでもないんです。

東工大の大学院は外部からの受け入れを積極的に行っている。

東工大には大きく分けて二つのキャンパスがあります。

それは、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスです。(田町キャンパスもありますが今回は省略)

大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスの大きな違いはやはり立地です。

大岡山キャンパスは都心に近いこともあり、交通の便が良くて都会です。

一方、すずかけ台キャンパスは、ある程度、自然が多いキャンパスになります。

どちらがいいと思うかは、人それぞれですが、僕みたいな田舎者には緑があって家賃も安いすずかけ台の方がいいなとは思います。

そして、この二つのキャンパスの外部生と内部生の割合は全然違います。

やはり、内部生は学部時代から引き継いで都会である大岡山キャンパスに行く人の割合が多いと聞きました。

実際に、すずかけ台キャンパスの説明会に参加して思ったのはほとんどの研究室が内部生と外部生が半々か外部生の方が多い研究室でした。

内部生が多い研究室だと、東工大の学部の人との競争になるのでやっぱり難しくなります。

それに比べて外部生が多い研究室は難易度が低めなことが多いですね。

そのため、外部から東工大の大学院を目指す人は、大岡山よりすずかけ台の方が圧倒的におすすめです。

東工大の大学院に行く人の学部時代の大学は!?

説明会の後に研究室訪問というものがあって、僕は4つくらいの研究室を回りました。

そこで、いろいろな人に話を聞いて驚いたのですが東工大の大学院に行く人の学部時代の大学は、最低限マーチや関関同立以上だと思っていたのですが、そうでもなくて、東洋大学や日本大学などの偏差値がそんなに高くない大学の人でも東工大の大学院に進学していました。

東工大の大学院に進学する難易度

東工大の大学院の過去問(こちらをクリック)を見てもらえればわかるのですが、人によって感じ方は違うかもしれませんが、大学の1、2年で習う基礎的なことしか出題されません。

電気系ですと他大の大学院だと基礎科目と専門科目に分かれていて、大学の3年4年で習うような内容も多く含まれていて、しかも学部の定期テストから出題されることもあり、圧倒的に内部生の方が有利になります。

しかし、東工大は外部からの受け入れを積極的に行っているので、専門科目がありません。

そのため、外部生で東工大の大学院を受験する人は多いようです。

しかし、あくまでも大学院試験ですので、簡単な問題が出るかといえばそうではないため、過去問を繰り返し解いて、それに似た範囲を勉強することが重要なようです。

院生に聞いた、それぞれの科目で使った問題集

電気系の東工大の大学院試験では、3科目出題されます。

それは、数学と電磁気と電気回路です。

それぞれの難易度や使った問題集などを教えてもらいました。

数学

数学の難易度は東大の院試に比べると易しいが簡単ではないようです。

主に数学で使った参考書は、東工大で使われている教科書と過去問で対策したと言っていました。

この参考書は実際に東工大の授業で使われているらしく、この本の練習問題と過去問だけ完璧にこなせばいけるらしいので、僕自身もこの本の問題をひたすらに解いています。

電気回路

東工大の電気回路の問題は比較的簡単で、過去問と自分の大学の電気回路の授業を理解していればいけると言われました。

問題集をやるならこの問題集がオススメ

この問題集は電気回路の問題集の中でも圧倒的に解説が丁寧で、なおかつ問題が多すぎないのでオススメです。

これと、過去問をやっていれば電気回路は対応できると思います。

電磁気

電磁気は、3人くらいの院生に何の問題集をやっていたかと聞いて、みんな同じ問題集をやっていました。

それがこちらです

この問題集はサイエンス社が出している、結構有名な問題集で、これ1冊で東工大の電磁気の問題のすべて網羅できるそうです。

大体何割取れば合格できる!?

東工大の大学院は大体7割取ればどの研究室でも合格できるようです。

しかし、合格の最低ラインは6割くらいだそうです。

大学院は、研究室によっても合格難易度が大きく違うため、明確な合格ラインはわからないので

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 最低ライン 6割

- 安全圏 7割

[/st-mybox]

くらいになります。

いかがだったでしょうか。

今回は、東工大の大学院入試について書かせていただきました。

他に書いて欲しい記事などがあればコメントお願いします。